Santiago de Cuba como en toda la nación guarda, en el mapa y en el alma, tres coordenadas imborrables de la patria.

El 7 de diciembre es una fecha que late con un triple pulso en la historia cubana, una sincronía cargada de símbolo donde la caída de un titán y el nacimiento de un joven líder se trenzan en un mismo destino.

En 1896, en los campos de Punta Brava, la bala colonial segaba la vida del «Titán de Bronce», Antonio Maceo. Su cuerpo, forjado en cien combates, cayó, pero no su leyenda, y a su lado, el valiente Panchito Gómez Toro.No fue solo muerte: fue semilla.Su sangre firmó para siempre una promesa:Cuba se hace con valor, y la libertad, con entrega total.

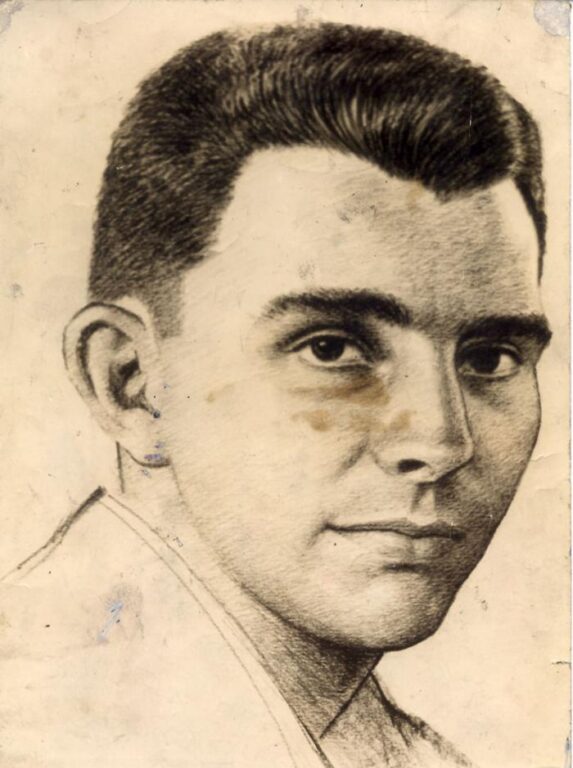

Transcurre el tiempo y más tarde, en 1934, en la misma ciudad indómita, nacía Frank País García.

La historia, en un guiño de continuidad, parecía tejer un puente entre el fin de un gigante y el comienzo de una promessa.No fue simple coincidencia. Ambos, separados por casi un siglo, respiraron el mismo aire caliente de Santiago. Ambos consagraron su existencia, breve y fulgurante en el caso de Frank, a una obsesión idéntica: la libertad absoluta de Cuba.

Con su sangre, uno en el campo mambí, el otro en el asfalto clandestino, regaron la misma semilla.

La muerte de Maceo, el 7 de diciembre, nos convoca a honrar a los caídos del siglo XIX.

Un 7 de diciembre de 1989, en la Operación Tributo, volvieron a casa.No solos: traían el honor de un pueblo.En los 169 municipios, el pueblo en pie.Cortejos fúnebres llevando a sus héroes —los que dieron la vida en Angola y otras tierras hermanas—a los Panteones de los Caídos por la Defensa. Defendiendo soberanías ajenas como la propia.Encarnando el principio sagrado:Ser cubano es ser solidario.

La de Frank, asesinado a los 22 años el 30 de julio de 1957, enciende la memoria de los mártires de la Revolución que llegaría después. Dos fechas, un solo hilo rojo de sacrificio.Maceo, la espada y la intransigencia hechas hombre; Frank, la organización clandestina, el cerebro frío y el corazón ardiente que bebió de Martí y siguió a Fidel.

El joven santiaguero no buscaba reformas, sino el derrumbe total de un régimen. Su muerte, a manos de esbirros batistianos, fue un mazazo. Un golpe tan hondo que arrancó de Fidel Castro un grito escrito de dolor e ira: “¡Qué monstruos! No saben la inteligencia, el carácter, la integridad que han asesinado…”

Hoy, a 129 años de la caída del Titán y 91 del natalicio del joven jefe clandestino, su ideario no es reliquia. Es un latido vivo. Son dos rostros de una misma revolución, la que –como un río subterráneo– ha corrido por distintos cauces pero con una sola desembocadura: la patria libre por la que ambos, en su día 7 de diciembre, dieron todo.